Différentes perceptions de la Nature se côtoient dans notre société actuelle. Matérielles, culturelles ou spirituelles, ces perceptions amènent, depuis des siècles, l’humain à se positionner vis à vis de la nature et à vivre en relation plus ou moins étroite avec la nature.

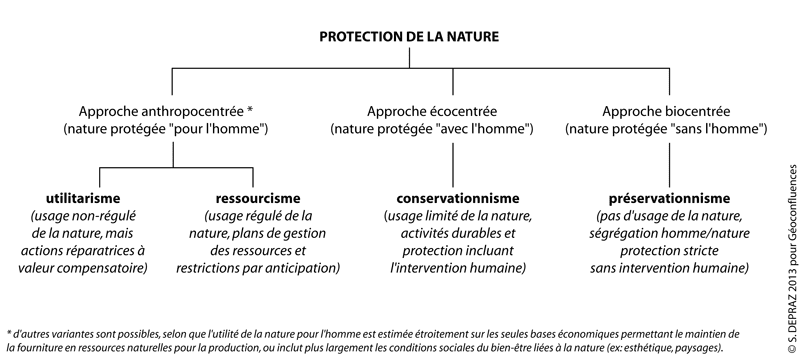

Parmi divers courants, trois principaux se retrouvent dans notre société actuelle. Ces différentes manières de penser présentent chacune une vision de notre environnement naturel qui lui est propre :

- Une vision anthropocentrée

- Une vision biocentrée

- Une vision écocentrée.

Cet article vous les présentera plus en détail.

Anthropocentrisme

L’anthropocentrisme est, de loin, la perception de la nature la plus répandue dans nos sociétés occidentales. Celui-ci positionne l’humain au centre de son environnement, de l’univers. La faune et la flore sont présentes pour le servir.

La nature est perçue comme fournisseuse de ressources, de loisirs, de décors, comme un produit quelconque. Avec sa vision matérialiste, l’anthropocentrisme considère les plantes, les animaux, le sol comme des biens meubles. Ainsi ceux-ci sont gérés pour l’humain dans l’optique de services écologiques. L’humain est en droit de prélever les ressources naturelles par la cueillette, la chasse, la pêche, etc. Il s’arroge le devoir de l’entretenir, de la gérer afin de pouvoir en tirer bénéfice à nouveau. De ce fait, la biodiversité se voit attribuer une valeur économique ainsi qu’une régulation marchande de cette valeur.

Cette valeur économique amène l’humain à mettre en place une gestion utilitariste des ressources pour le bien-être de l’homme. L’économie verte s’est installée, les atteintes à la biodiversité sont soit compensées dans le but de non-perte du capital naturel, soit monétisées sous forme de crédits dans le cadre d’un système bancaire.

Cette relation avec la nature a pour limite la mise en avant de l’expansion humaine au détriment de la biodiversité.

« Pourquoi il faut protéger l’eau ? Parce que je la bois et c’est pour ma santé. »

Biocentrisme

Pouvant être considéré comme l’opposé direct à l’anthropocentrisme, le biocentrisme se définit par le fait que « tout individu vivant est, à égalité avec tout autre, digne de considération morale » (Catherine Larrère). Chaque être vivant possède donc une entité propre faisant que son statut doit être mis au même niveau que celui de l’humain.

L’éthique biocentrique reconnaît ainsi une volonté de vouloir-vivre à l’œuvre dans la nature entière.

Dans le respect total de toutes les espèces, il ne devrait avoir aucun usage économique intempestif de la nature. Celle-ci devant être entièrement préservée de toute intervention humaine laissant la nature en libre évolution.

Poussée à son paradoxe, cette vision de la nature peut amener l’humain à ne s‘intéresser ni au non-vivant (paysages, écosystèmes, etc.), ni aux liens entre vivant et non-vivant.

Écocentrisme

L’écocentrisme, quant à lui, met l’accent sur la valeur intrinsèque de tous les êtres vivants ainsi que le non-vivant que représentent l’eau, le sol, les écosystèmes et les paysages. L’humain fait partie intégrante de la nature, il n’est ni au sommet, ni à la base. Tout ce qui compose la planète est interconnecté.

L’importance de l’humain est minimisée face à celle des plantes, des animaux, etc.

L’usage de la nature devrait être limité en créant des zones de conservation non ouvertes aux loisirs humains. Des zones de quiétude où se ressource la biodiversité, les sols et l’eau se reconstitueraient.

Moins d’impact humain hormis le strict minimum nécessaire aux besoins biologiques primaires de l’humain (alimentation, logement, santé…).

L’écocentrisme accorde ainsi une considération morale aux espèces et aux écosystèmes. Il s’agit d’une pensée holistique et systémique, alors que le biocentrisme serait plus individualiste.

À ce titre l’écocentrisme pourrait aboutir à sacrifier quelques individus au profit de la communauté

la « communauté biotique », et ne prend pas en compte la valeur des individus. Elle sacrifierait ainsi l’individu au profit de la communauté.

Conclusion

À ces trois visions de la nature, il existe aussi d’autres approches du rapport humain-nature plus scientifiques, pragmatiques ou intellectuelles comme l’évocentrisme ou l’écosophie. Contradictoires, opposées et/ou complémentaires, elles laissent lieu à chaque personne de se situer par rapport à son environnement naturel selon sa sensibilité sociale, culturelle et spirituelle.

Quelque soit le degré de convictions de chaque individu, il est essentiel de réfléchir à l’avenir de la planète, à comment l’entretenir et la transmettre aux générations futures.

Pour conclure, je vous laisse une phrase qui, je l’espère, apportera réflexion et débat.

« Il ne s’agit pas seulement de laisser à quelques-uns la possibilité de vivre selon leurs convictions, il s’agit de prendre collectivement en charge nos rapports avec notre environnement. »

Catherine Larrère

Cédric Daguet

Sources :

Les éthiques environnementales (Catherine Larrère), Natures Sciences et Sociétés

La perception de la nature, La typologie des espaces naturels français, UVED